Sui Costi della Psicoterapia

Alcune sere fa, mentre facevo delle ricerche su internet, sono capitata su "Yahoo Answers" -per chi non lo sapesse, si tratta di una sezione di Yahoo, dove è possibile fare qualunque tipo di domanda e ricevere risposte in merito, più o meno plausibili.

La psicoterapia è uno dei tantissimi argomenti presenti: gli utenti cercano di capire in che cosa consista la psicoterapia, quale tipo di psicoterapia scegliere, quali ne siano i costi, quale dovrebbe esserne la durata e tanto altro ancora.

Sembra che il costo della psicoterapia rappresenti una delle principali ragioni alla base della decisione di molte persone di non rivolgersi ad uno specialista ed è innegabile che, considerando l'attuale momento storico, si tratti di una motivazione indiscutibile.

Motivazione che i pazienti portano frequentemente anche all'interno dello studio di psicoterapia.

A volte, un singolo incontro -o pochi incontri -possono essere risolutivi -in senso più ampio, "terapeutici" -rispetto a questioni o problematiche specifiche portate dal paziente.

Tuttavia, normalmente, la psicoterapia è costituita da un "ciclo" di colloqui: un percorso che può svolgersi da alcuni incontri fino a qualche anno – in base all'orientamento teorico dello psicoterapeuta e dalla domanda di intervento posta dal paziente.

Ecco che allora, il focus sui costi, dal punto di vista del paziente, sarà orientato non tanto al singolo incontro, quanto all'onorario corrisposto per il ciclo di incontri previsto o, nelle psicoterapie più lunghe, mensilmente.

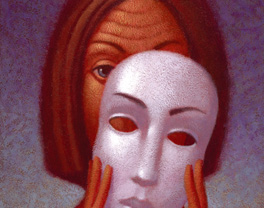

L'atteggiamento dei pazienti di fronte alla dimensione economica del rapporto psicoterapeutico viene insomma, influenzato da condizioni oggettive; è però anche vero che un ruolo determinante è assunto dal proprio atteggiamento verso il denaro e dai significati che questo sottende da un punto di vista relazionale.

Un aspetto non esclude l'altro: anche quando sono presenti delle difficoltà di natura economica, il pagamento delle sedute non perde la dimensione simbolica che avrebbe se queste non fossero presenti.

Ogni paziente, arriva quindi allo studio con un bagaglio di informazioni più o meno approssimative, domande, aspettative, fantasie ed esigenze concrete, che è compito dello psicoterapeuta accogliere e che è importante discutere insieme.

Questo è uno dei motivi per cui molti psicoterapeuti con un proprio sito internet, scelgono di non esplicitare le tariffe scelte ed invitano a parlarne di persona.

Per orientarsi, i pazienti possono fare comunque riferimento al Tariffario dell'Ordine degli Psicologi, all'interno del quale sono esplicitate le singole prestazioni professionali e gli onorari corrispondenti.

Con il libero mercato, il tariffario degli psicologi non rappresenta più un vincolo a cui i professionisti debbano necessariamente attenersi; tuttavia, gli psicologi e gli psicoterapeuti fanno normalmente riferimento ad esso, scegliendo tariffe che saranno frutto di una serie di considerazioni: sulla propria esperienza professionale, sul tipo lavoro che si offre, sulla durata del trattamento che si presuppone possa profilarsi in rapporto al proprio orientamento teorico, sulle spese che è necessario sostenere per offrire il servizio.

D'altro canto gli psicoterapeuti possono scegliere, qualora lo ritengano opportuno, di modulare le proprie tariffe in base alle richieste del paziente ed alle condizioni che lo caratterizzano, giungendo insieme alla definizione di un onorario che sia "giusto" per entrambi.

Che significa un onorario "giusto" per entrambi?

Significa che entrambe le parti dovranno essere soddisfatte dell'accordo raggiunto; accordo che, pur essendo frutto di un "compromesso" nel senso più virtuoso del termine, non potrà rappresentare un fattore lesivo per nessuno.

Una persona che decide di intraprendere un percorso di psicoterapia, investe sia in termini emotivi che economici su se stesso, su "l'altro" e sulla propria psicoterapia: aspettarsi la gratuità o l'estrema economicità del lavoro, prima ancora di essere un'esigenza concreta, potrebbe raccontare molto della motivazione del paziente a spendersi sul campo della psicoterapia.

E allora , forse, la domanda da porsi potrebbe essere: a chi lede un paziente che cerca di "non spendersi" nel suo percorso di psicoterapia? Non lede, forse, primariamente a se stesso?

La motivazione di ciascun individuo deve quindi fare i conti con il piano di realtà; ma ciascun individuo deve fare anche i conti, parallelamente, con la propria motivazione.

Polizze Assicurative di Enti Professionali

Il piano concreto esiste, ad ogni modo.

Spostandoci quindi su di esso, un aspetto interessante è rappresentato dalle polizze assicurative che possono coprire le spese sanitarie, tra cui è possibile siano presenti anche quelle relative alla psicoterapia.

Nel momento in cui il futuro paziente è in procinto di iniziare un percorso psicoterapeutico, sarebbe opportuno che raccogliesse informazioni sulle eventuali coperture offerte dal proprio ente di appartenenza professionale.

Sul sito di Federico Zanon, Vice presidente dell'ENPAP (ente previdenziale per gli psicologi)

si legge che vi sono alcune categorie professionali per le quali la psicoterapia è parzialmente rimborsabile:

"Giornalisti iscritti alla cassa previdenziale INPGI, che abbiano stipulato la polizza integrativa CASAGIT. Dipendenti della Banca d’Italia attraverso la CASPIE (Cassa di Assistenza Sanitaria tra il Personale dell’Istituto di Emissione). Dipendenti del Gruppo ENEL, attraverso il FISDE (Fondo Integrativo Sanitario Dipendenti ENEL) Dipendenti Telecom, attraverso ASSILT (Associazione per assistenza sanitaria integrativa delle aziende gruppo Telecom): si conferma un’ottima polizza, che copre nel dettaglio i testi di livello e di personalità, la psicoterapia fino a 35,00 Euro/seduta per 80 sedute l’anno, a cui si aggiunge la copertura per il trattamento residenziale delle dipendenze."

See more at: http://www.federicozanon.eu/chi-rimborsa-la-psicoterapia2/#sthash.6a2KmKGW.dpuf

Inoltre, compagnie assicurative come Unipol ed Allianz, offrono una copertura rispetto alle spese per la psicoterapia; tuttavia, ciò è possibile solo se sono presenti alcune condizioni specifiche e resta comunque necessario fare delle valutazioni preventive per capire se la stipula della polizza sia realmente conveniente.

Anche senza polizze assicurative che supportino le spese del pecorso psicoterapeutico, è importante sapere che, essendo la psicoterapia una prestazione sanitaria, queste sono fiscalmente detraibili.

Come si legge sul sito dell'Agenzia delle Entrate, infatti,

"le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono ammesse in detrazione anche senza una specifica prescrizione medica, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. "

In generale," sono detraibili come spese mediche specialistiche tutte le spese sostenute per prestazioni sanitarie, sia psicoterapeutiche sia di altra natura, purché rese da un iscritto all’Albo degli Psicologi, dotato di specializzazione post-lauream in Psicoterapia o in altra disciplina. In aggiunta a ciò, tra le spese mediche generiche sono detraibili tutte le spese sostenute da un contribuente a fronte di una prestazione resa da uno psicologo regolarmente iscritto all’Albo. "

La psicoterapia, insomma, ha un costo.

Tuttavia, i benefici che se ne possono trarre, in termini di maggior benessere personale, maggiore capacità di autoaffermazione e di relazionarsi agli altri, sono molto più economici del prezzo da pagare quando non ci si occupa di se stessi.

Il Punto di Vista dello Psicoterapeuta

Per comprendere la questione dei costi della psicoterapia, può essere utile cercare di assumere "il punto di vista" dello psicoterapeuta.

Uno psicologo psicoterapeuta, per essere tale, avrà studiato almeno 10 anni, sostenendo prima i costi dell'università e poi quelli della specializzazione post-universitaria, che, quando non è pubblica, è a pagamento e che non prevede una retribuzione per i tirocini effettuati.

In base all'orientamento teorico prescelto -ma in una buona parte dei casi- lo psicoterapeuta si sarà inoltre sottoposto egli stesso alla psicoterapia e ne avrà quindi sostenuto i costi.

Inoltre, uno psicoterapeuta, per esercitare la sua professione come libero professionista, deve possedere una Partita Iva, sostenendo pertanto con gli onorari percepiti le spese ad essa relative; egli poi, per ricevere i propri pazienti, dovrà presumibilmente avere un proprio studio privato, del quale dovrà quindi sostenere l'affitto.

Infine, è importante comprendere il fatto che il lavoro dello psicoterapeuta non si limita ai 50 minuti in cui incontra il paziente, ma prevede un lavoro di elaborazione delle singole sedute, aggiornamenti e periodici incontri di supervisione con un altro/altri terapeuti più esperti che, nella tutela della privacy dei singoli pazienti, rappresenteranno un importante elemento di confronto e di verifica dell'andamento della psicoterapia.

Se quindi, da un lato, è comprensibile che possa essere più o meno oneroso, per i pazienti, sostenere mensilmente i costi della psicoterapia, è altrettanto comprensibile il fatto che il singolo psicoterapeuta, deve essere messo nelle condizioni di sostenere l'ingranaggio che costituisce lo scheletro della propria professione.

Ciò che sarebbe auspicabile, considerando quanto sia elevata la domanda di intervento psicologico da parte della popolazione e quanto il Sistema Sanitario Nazionale (che fornisce il servizio di psicoterapia) non sia sufficientemente adeguato per accoglierla (non in termini di qualità del servizio offerto, ma di accessibilità allo stesso, quanto meno nelle grandi città) è che, di pari passo con una maggiore apertura di natura culturale, si delineassero ed ampliassero delle prassi di sostegno e sostenibilità sia per i clienti che per gli specialisti libero professionisti, in modo da favorire l'incontro tra domanda ed offerta.